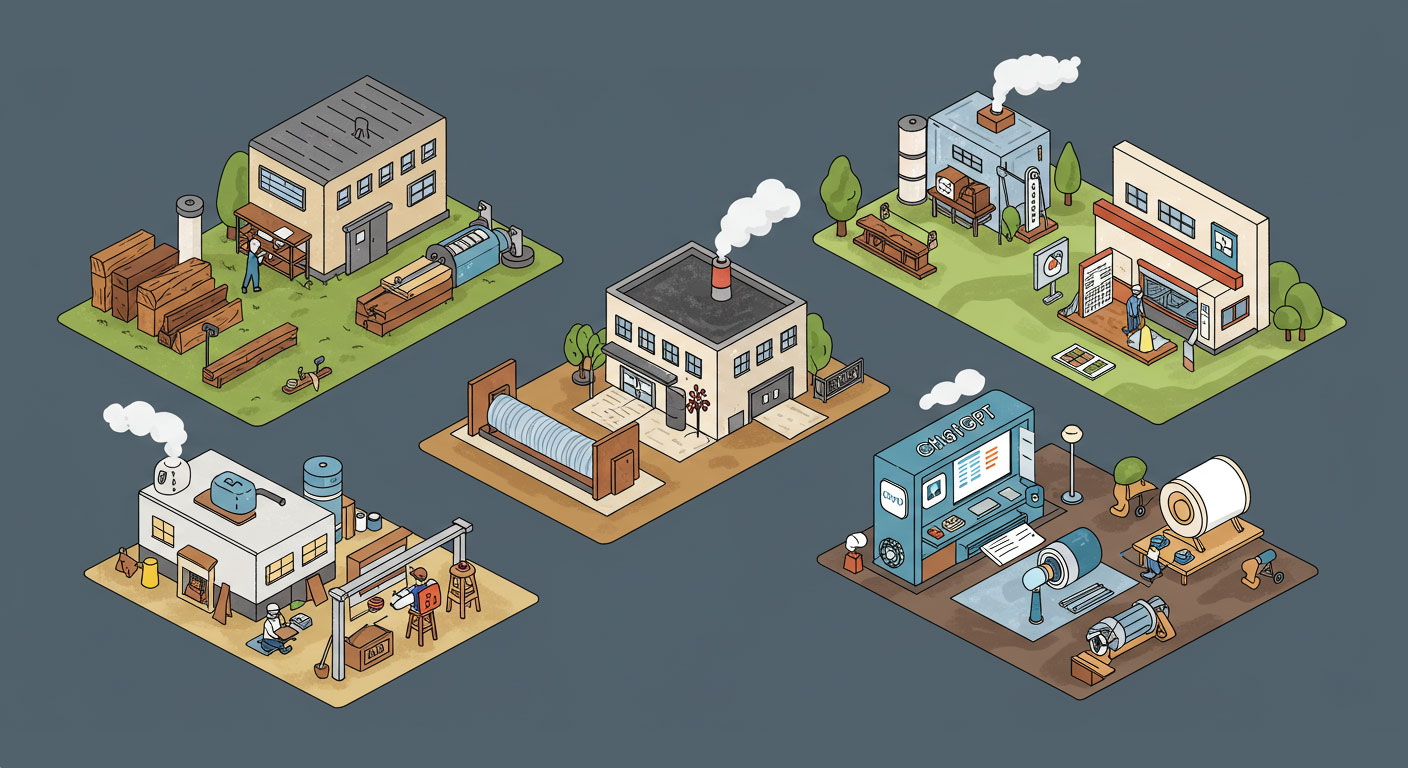

ChatGPTで小さな町工場が変わる 製造業×AI活用が生み出す“静かな革新”

プレス機の音に、AIの声が重なる時代

午前8時。油の匂いが混ざった空気の中、プレス機の重厚な音が町工場に鳴り響く。

「今日も始まったな」そう呟きながら、職人は黙々と作業に取りかかる。

けれど数年前と違うのは、そのすぐ隣でChatGPTが起動していること。

スマホの画面の中で、AIが作業手順の要点を読み上げ、前日と異なる注意点を提示する。

「指示書の材料番号が変わってるよ。前回と違う合金だよ」

そう教えてくれるのは、もはや人間の先輩ではなく、AIだ。

町工場におけるChatGPTの導入は、決して「最新テック企業のような最先端化」ではない。

それはむしろ、「今あるものを最大限に活かす静かな革命」である。

なぜ“ChatGPT”が製造業に最適なのか?

ChatGPTは、文章生成AIとして知られているが、その本質は知識の再構築と意味抽出の自動化にある。

この特徴が、小規模製造業──いわゆる「町工場」と呼ばれる現場に驚くほど適している理由は、大きく4つある。

- 書類・言語処理の負担が重い現場

町工場では、日報、工程表、見積、報告書、トラブル記録など、実は「言語で残す業務」が膨大。

これをChatGPTが肩代わりすれば、現場の人員を本来の技能・判断に集中させられる。 - 経験則が属人化している

「誰々のやり方でしかできない」「あの人が休むと現場が回らない」──そんな課題を、ChatGPTが対話ベースで文書化し、属人知を形式知に変えることができる。 - 多国籍化にAIが橋渡しできる

町工場では外国人労働者も多い。ChatGPTはリアルタイム翻訳、異文化配慮付き説明文の生成など、多言語支援AIとしても有効。 - IT人材ゼロでも扱える

ChatGPTは、コーディング不要・UI不要。スマホでも使える。現場の職人が「現場の言葉」で指示できる点が決定的な違いだ。

現場導入のリアル:三つの具体的な変化

ケース1:加工トラブルの“再発防止”が進化した

ある金属切削工場では、「加工エラーが出た原因を毎回口頭で説明する」文化が根強く、トラブルのナレッジ蓄積がゼロという状態だった。

ChatGPTに以下のようなプロンプトを日常的に与えるようにしたところ、流れが劇的に変化した。

「φ20のステンレスパイプ加工で、仕上げ時にビビりが発生。機械は森精機NLX2500。バイトは三菱WNMG0804、条件:250m/min、0.3mm/rev。原因と対策の可能性を列挙して。」

このように、AIに現象と言葉を与えると、“検索では出てこない”理由推論と対策案を提示してくれる。

しかも、その内容は現場の言葉で即利用可能なレベルに整っている。

その結果、過去の加工ミスが「学習資産」に変わり、社内に“知識の壁打ち役”が常駐するような状態が生まれた。

ケース2:技術伝承の“ギャップ”を埋める仕組み

若手が「教わる」ことに消極的になっている時代において、ChatGPTは“気軽に質問できる師匠”になり得る。

ある現場では、新人がChatGPTにこう聞いた。

「バフ研磨と電解研磨の違いってなに? 現場で使うのはどっち?」

この質問に対し、ChatGPTは工業的・実用的な視点を混ぜながら、「自分で考える力を促す」ような回答を提示。

しかも、「今うちが使っているのはバフ研磨だよ」といった現場仕様に合わせたカスタマイズも可能。

(ChatGPTのカスタムGPTやAPI連携でローカル情報を含められる)

これは、「教えるのが面倒」というベテラン職人の負担を減らし、結果的に新人との関係も良好にする副次効果もあった。

ケース3:見積精度の“ぶれ”をAIが平準化

「ベテランが作った見積書と、若手が作った見積書で数字がぜんぜん違う」

──こうした“見積ぶれ”は、町工場ではよくある話。

過去の見積データと図面の仕様をChatGPTに与えて「類似案件を解析させる」と、価格の論理的根拠と条件付き変動要素を自動抽出できるようになった。

例:「SUS304のt=1.5mm、2.5Dベンダー曲げ3箇所、タップM6×2。過去案件と比べてコスト差が出る理由は?」

→ ChatGPTは、機械のセットアップ頻度や素材ロスを含めてコスト要因をリスト化して提示。

→ 同時に客先への説明文章まで自動生成。

これは見積の「標準化」だけでなく、価格交渉の説得材料にもなる。

ChatGPT導入に潜む“誤解”と“乗り越え方”

- 誤解1:「AIは間違えるから怖い」

→ 人間も間違える。ただし、ChatGPTはその理由まで述べることができる。

「これは推測ですが…」「○○という前提での話です」と補足するAIは、誤解を減らす“慎重なパートナー”になり得る。 - 誤解2:「操作が難しそう」

→ スマホのメモ帳に話しかける感覚。

たとえば「新人にこれどう説明すればいい?」と書けば、すぐ提案してくれる。操作のための学習は不要なのが最大の強み。 - 誤解3:「高額でしょ?」

→ 月20ドル程度で商用利用可能(※ChatGPT Plus)。それ以上の投資は不要。

しかも、一人が契約すれば、社内で“AI付き社員”が一人増えたような効果が得られる。

町工場こそ、“AI活用の第一人者”になれる

多くの中小企業が「AI導入は大企業がやるもの」と思っている。

しかし実は、改善ポイントが明確な町工場の方が“AI導入の成果が可視化しやすい”という側面がある。

作業効率の定量化(作業時間や出力数)

エラー数の推移

教育速度や定着率

見積回答スピード

これらの「数字で追える改善」が即座に見える環境において、ChatGPTは最も早く効果を出せる。

さらに、導入障壁も極めて低い。API連携などの“本格導入”に移行する前でも、「とりあえず使ってみる」で回り始める仕組みが成立する。

結語:AIは“答える機械”ではなく、“伴走する同僚”

ChatGPTは、完璧な答えを出す機械ではない。

しかし、問いを整理し、考えるための補助輪にはなれる。

町工場という「人と技術の交差点」に、AIという“言葉の技術”が加わった時、

それは決して人間を置き換えるのではなく、人間をもっと“職人らしく”する技術になるのだ。

油と金属と汗の匂いがする現場に、そっと入り込むAI。

それは未来の風ではなく、今すでに吹いている“現場の変化”である。

コメント