顧客インタビュー内容をAIで記事化する方法「雑談の中に隠れた真実」を、AIが言語化する時代へ

はじめに:インタビューが宝の山になる時代が来た

「なんでこの話、もっと早く知っておかなかったんだろう」

これは、ある企業の広報担当者が、過去の顧客インタビューを改めて聞き返した時に漏らした言葉だ。

顧客インタビューには、企業のプロダクトの魅力、課題、顧客のリアルな声、そして未来のヒントまでもが詰まっている。

だがその多くが、「録音データのまま放置」され、「テキスト化すらされずに眠っている」のが現実だ。

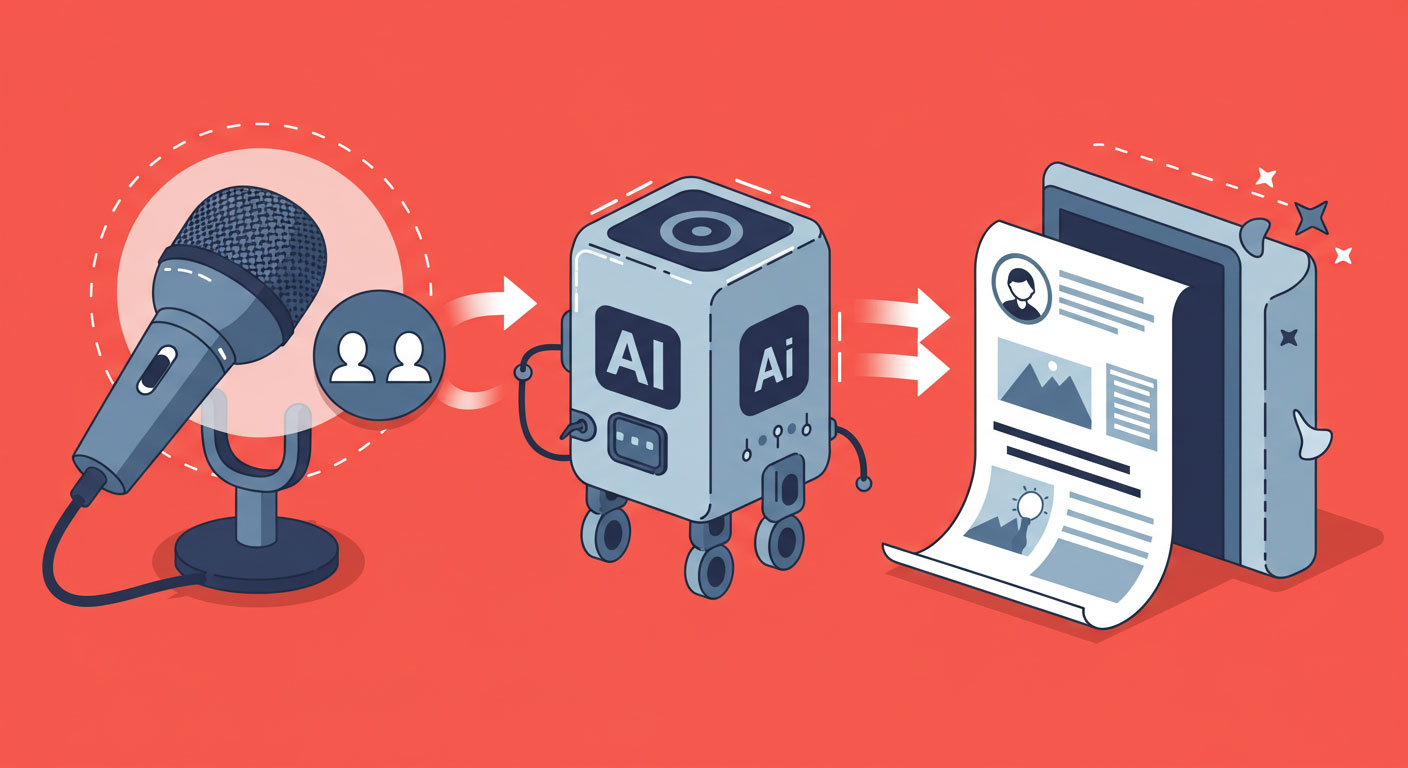

――もし、それらの音声や文字起こしを、AIの力で「魅力的な読み物」に昇華できたら?

本記事では、顧客インタビューをAIで記事化するという、これまでにない情報活用術について、

その全貌と方法論、そして注意点までを徹底的に掘り下げていく。

第1章:「聞きっぱなし」のインタビューがもたらす3つの損失

顧客インタビューは、調査レポートやアンケートと違って“感情”と“文脈”が伴う。

しかし、その貴重な記録も、活かされなければ以下のような損失を招く。

1.1 情報資産としての埋没

録音データやメモが「誰も探さない場所」に保存され、二度と陽の目を見ない。

インタビューは1回数万円〜数十万円のコストがかかることも多く、活用されなければ単なる“コストの塊”になる。

1.2 ナレッジ共有の機会損失

営業・企画・マーケティングがそれぞれバラバラに顧客の声を把握している状態は、チーム間の認知ギャップを生む。

AI記事化によって誰もが同じ視点を得られれば、社内の意思決定スピードは劇的に向上する。

1.3 ブランディング素材の喪失

顧客の“生の声”は、実は最も信頼性のあるコンテンツだ。

それをインタビュー記事や体験談記事として外部発信できれば、最高のマーケティング素材にもなり得る。

第2章:インタビューから“文章”へ変換する壁

では、なぜ多くの企業がインタビューを記事化できないのか?

そこには、人手では越えられない「3つの壁」が存在する。

2.1 時間の壁:テープ起こしは地獄

1時間の録音を文字起こしするには、通常3~4時間以上かかる。

その後の編集・構成作業を含めれば、1記事で丸一日潰れることも珍しくない。

2.2 スキルの壁:書ける人がいない

文章化には、構成力、要約力、表現力、SEO観点など複数のスキルが必要だ。

「聞き手」はいても、「記事化できる人」がいない現場は多い。

2.3 コンテンツ化の壁:「これは記事にできない」と思い込んでしまう

インタビューの多くは雑談に見える。

だが、その中にこそ「本音」や「名言」が潜んでいる。

それを発掘し、文脈を再構築する力がなければ、記事化は困難となる。

第3章:AIを活用した“記事化プロセス”の全体像

ここでようやく本題。

AIを使って顧客インタビューを記事化するには、以下のステップを踏むことが効果的だ。

ステップ1:録音 → 音声認識で文字起こし(自動化)

Google Speech-to-Text、Whisper(OpenAI)、AmiVoiceなどを使えば、高精度な自動文字起こしが可能。

雑音や訛り、話者分離にも対応したツールを選ぶことで、手動の3時間作業が10分で終わる。

補足解説:「Whisper」とは

OpenAIが開発した音声認識モデル。日本語精度も高く、オープンソース版なら無料利用も可能。

ステップ2:AIによる文章要約+構成変換

文字起こしされた大量テキストは、ChatGPTやClaudeなどの生成AIに読み込ませ、以下のような処理を行う:

- 会話の冗長部分を削除

- テーマごとの要点を整理

- 時系列ではなく、“読ませる構成”へ再配置

例:

「顧客が最初に戸惑った話」→「それをどう解決したか」→「今はどう感じているか」

というストーリーに自動変換

ステップ3:記事文体の選択と生成

プロンプトで文体・対象読者を指定することで、「雑誌風」「対談風」「導入→体験→まとめ」のような構成にもできる。

例:

このテキストをもとに、以下のルールで記事を作成してください。

・読者は中小企業の経営者

・文体はカジュアルで読みやすく

・顧客体験がストーリーとして伝わる構成

このような指示で、人間が書いたような自然な読み物が得られる。

第4章:AI記事化が生み出す新たな“価値”

4.1 顧客の“声”が、資産になる

一度記事化されたインタビューは、検索可能な情報資産となり、社内共有・営業資料・SNS投稿・採用コンテンツにまで転用できる。

4.2 営業や提案での「信頼獲得武器」になる

「この顧客も同じ悩みを抱えていた」

「この事例は、御社にそっくりです」

こうした“共感ベースの提案”は、論理よりも強い。

4.3 顧客との信頼関係が深まる

「記事にしてもらえた」「声をちゃんと活かしてくれた」

という実感は、顧客のロイヤリティ向上に直結する。

第5章:実践に役立つプロンプト設計例

● ①構成化プロンプト

以下の会話録をもとに、記事として読めるよう再構成してください。

・会話の順序に縛られず、読者が理解しやすいようテーマごとに整理

・冗長な部分はカット

・文体はインタビュー記事風

・タイトルと見出しも生成してください

● ②文章化プロンプト(物語化)

以下の顧客インタビューの内容を基に、

・実際の体験談として読者が感情移入できる構成

・課題→気づき→変化 の順に構成

・文体はカジュアル寄りで親しみやすく

・結論を最後に強調してください

● ③SEO対応記事プロンプト

以下の内容をもとに、SEOを意識したブログ記事にしてください。

・タイトルは検索ニーズに沿ったものに

・本文中に自然に関連キーワードを織り交ぜてください(◯◯、◯◯など)

・見出しはh2、h3の構造で

・読者はサービス業の経営者です

第6章:注意点とリスク管理も忘れずに

AIに頼りすぎた結果、「ウソっぽい記事」になるケースもある。

以下の点には特に注意が必要だ。

- 内容の事実確認(ファクトチェック)は人間が行う

AIは生成過程で“存在しない情報”を挿入することがある(=ハルシネーション)。

特に実在の人物名や数値、日時などは必ず元の発言と照合する必要がある。 - 顧客への記事化許諾を忘れずに

記事化は個人情報の2次利用に当たる可能性があるため、記事公開前には必ず確認・同意を得ることが必要。 - 文章は“読み手に合わせて”仕上げる

AIの初期出力はあくまで下書き。

最終的には、人間の目で「誰が読むのか」を意識したトーン&マナーの調整が不可欠だ。

おわりに:インタビューの未来は「聞いて終わり」じゃない

これまで、顧客インタビューは「社内参考資料」にとどまっていた。

だがこれからは、記事コンテンツという“伝わる資産”に進化する。

AIはその変換を手助けする“言語の翻訳者”であり、

雑談の中に埋もれた本音を、文章として浮かび上がらせる“編集者”でもある。

顧客の声を、次の読者へと届けるために――。

AIと人間の力をかけ合わせる時、

その言葉は「ただの発言」から「未来を創る物語」へと変わっていく。