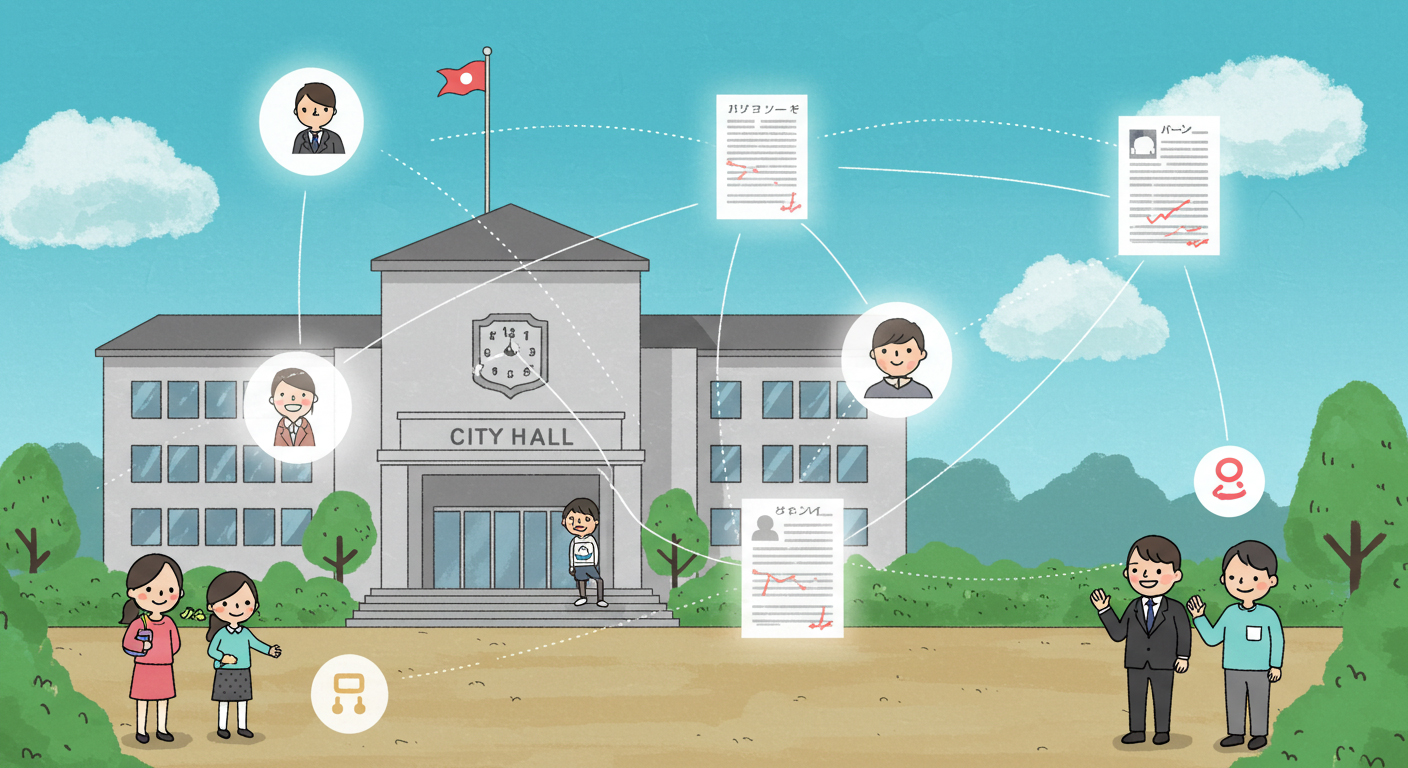

市役所の広報文書をAIで簡単に“やさしい日本語化”する方法 見えない情報の壁を、静かに壊すAI技術の可能性

はじめに:「伝わらない行政文書」は誰のせいか?

市役所から届く広報文書を、最後まで読んだことがあるだろうか?

「○○に関する制度改正のお知らせ」「△△交付金手続き変更のご案内」「□□保険料算定に係る重要なお知らせ」──タイトルの段階で、既に読む気をなくす人も多いかもしれない。

しかし、そこには本来、暮らしにとって重要な情報が詰まっている。

高齢者や外国人、障がいのある人、あるいは日本語の読解に不安がある人たちはどうだろう?そもそも「読めない」「意味がわからない」という理由で、情報にたどり着けない人が多く存在している。

これまで、そうした人たちへの対応は「やさしい日本語」や「多言語翻訳」の形で取り組まれてきた。だが、そこには大きな課題があった。

それは、「手間」と「専門性」だ。

行政文書は専門用語や形式的な表現が多く、それをわかりやすく書き換えるには、専門家の介在や多くの人手が必要だった。

だが──

その課題を静かに解決し始めた技術がある。

それが、「生成AI」である。

「やさしい日本語」とは何か? ──単なる“簡略化”ではない

まず確認したいのは、「やさしい日本語」は“単に簡単な日本語”ではないということだ。

やさしい日本語とは、1995年の阪神・淡路大震災の経験から生まれた「情報弱者にも届くように配慮された言語設計」の一種である。

たとえば、「避難指示が発令されました」という一文をやさしい日本語で言い換えると、以下のようになる。

「ここはあぶないです。にげてください。」

「発令」「避難指示」といった行政用語を避け、短く、動詞中心で伝えるのが特徴だ。

さらに、漢字は使わず、ひらがなとカタカナを中心にすることも多い。文法も複雑な構文を避け、一文を短く区切る。

このような「やさしい日本語化」を手作業でやるとなれば、文章を理解し、構文を分解し、文化的な背景や生活実態を考慮した再構成が必要になる。

当然、現場の職員にはその余裕がない。行政文章は日々更新され、配布や告知のスピードも求められるからだ。

結果、やさしい日本語化は後回しになり、必要とする人に届かないままになってしまう。

生成AIは「やさしい日本語」の救世主になれるか?

ここで登場するのが、ChatGPTのような「生成AI」だ。

これまでの自然言語処理(NLP)は、難解な文書の要約や翻訳には長けていても、「やさしい日本語化」には不向きだった。

なぜなら「やさしい日本語」には、文法的な正しさよりも、「読み手の状態への配慮」という人間的な要素が強く求められるからだ。

しかし、最新の生成AIは大量の文脈データとフィードバック学習により、「誰に向けた文章か?」をある程度推測して書き換えることができるようになってきた。

たとえば、以下のようなプロンプト(指示文)を使うだけで、広報文書を瞬時に「やさしい日本語」へと変換できる。

以下の文章を、外国人や高齢者でも理解しやすい“やさしい日本語”に書き換えてください。

・できるだけ短く

・むずかしい漢字は使わない

・ていねいで、やさしい言葉で

これは単なる要約ではない。

“誰に伝えるか”の想定をAIにさせた上での変換であり、人間の再編集に近いクオリティで仕上がる。

実例で比較:「やさしい日本語化」の実力を検証する

元の行政文書(例)

「地域福祉センターにおける相談支援業務の一部が、令和6年4月1日より変更となります。対象となる方には、個別にお知らせを送付いたしますので、ご確認ください。」

この文章、行政職員にとっては普通の文体かもしれない。だが、「令和」「相談支援業務」「変更」といった抽象語が並び、外国人や高齢者にとっては極めて理解しにくい。

AIによるやさしい日本語化(ChatGPT出力例)

「ちいきのふくしセンターで そうだんが できることが すこし かわります。

このおしらせが ひつような人には べつで てがみを おくります。

そのてがみを よんでください。」

読みやすさの差は一目瞭然だ。

意味が削られていないにもかかわらず、内容が圧倒的に「届きやすく」なっている。

多言語対応への応用:AI翻訳は“日本語ベース”で差がつく

もう一つ重要なのは、「やさしい日本語化」は多言語翻訳にも好相性であるという点だ。

行政文書を直接英語や中国語に翻訳しようとすると、難解な漢語や文法の崩れが原因で、翻訳精度が著しく下がる。

しかし、「やさしい日本語」を介してから翻訳すれば、文法も単語も整っており、精度の高い翻訳が可能になる。

つまり、やさしい日本語化は「翻訳精度を高める中間ステップ」としても優秀なのだ。

これは市役所に限らず、観光地・病院・交通機関など、あらゆる公共サービスで活用できる。

導入のハードルは? コストゼロでも始められる小さな第一歩

「でも、結局は高額なシステムが必要なんでしょう?」

そう考える人も多いかもしれないが、実際にはChatGPTのような生成AIを活用することで、無料〜月額数千円レベルで実用可能だ。

すでにOpenAIのChatGPTや、GoogleのGemini、AnthropicのClaudeなど、商用利用可能なAIは複数存在し、ブラウザ上で利用できる。

特別なソフトウェアのインストールも不要。

必要なのは、少しのプロンプト設計(指示の出し方)だけだ。

AIによる“言葉の配慮”は、誰のためにあるのか?

「やさしい日本語」は、もともとは情報弱者のための言葉だった。

しかし今、それは誰もが利用できる「やさしさの道具」になりつつある。

そして、AIはその道具を手軽に、素早く、そして誰にでも使える形に進化させている。

情報にたどり着けなかった人。

文章の意味がわからなかった人。

声を上げることができなかった人。

そうした人々の“壁”を、AIがゆっくりと崩し始めている。

おわりに:行政の「ことば」は、テクノロジーで変えられる

行政文書は、「正確さ」と「形式美」にこだわるあまり、「伝わりやすさ」が犠牲になってきた歴史がある。

だが、いまは違う。

テクノロジーの進化が、「誰にでも届く言葉」を可能にしている。

それは、単に便利になるという話ではない。

“情報にアクセスできる人”と“できない人”との間にある社会的断絶を、静かに埋めていく革命的な一歩なのだ。

これからの時代、「やさしい日本語」の裏にある「やさしさの構造」を、AIという道具と共に考えていくことが、行政だけでなく、すべての情報発信者に求められていくのかもしれない。