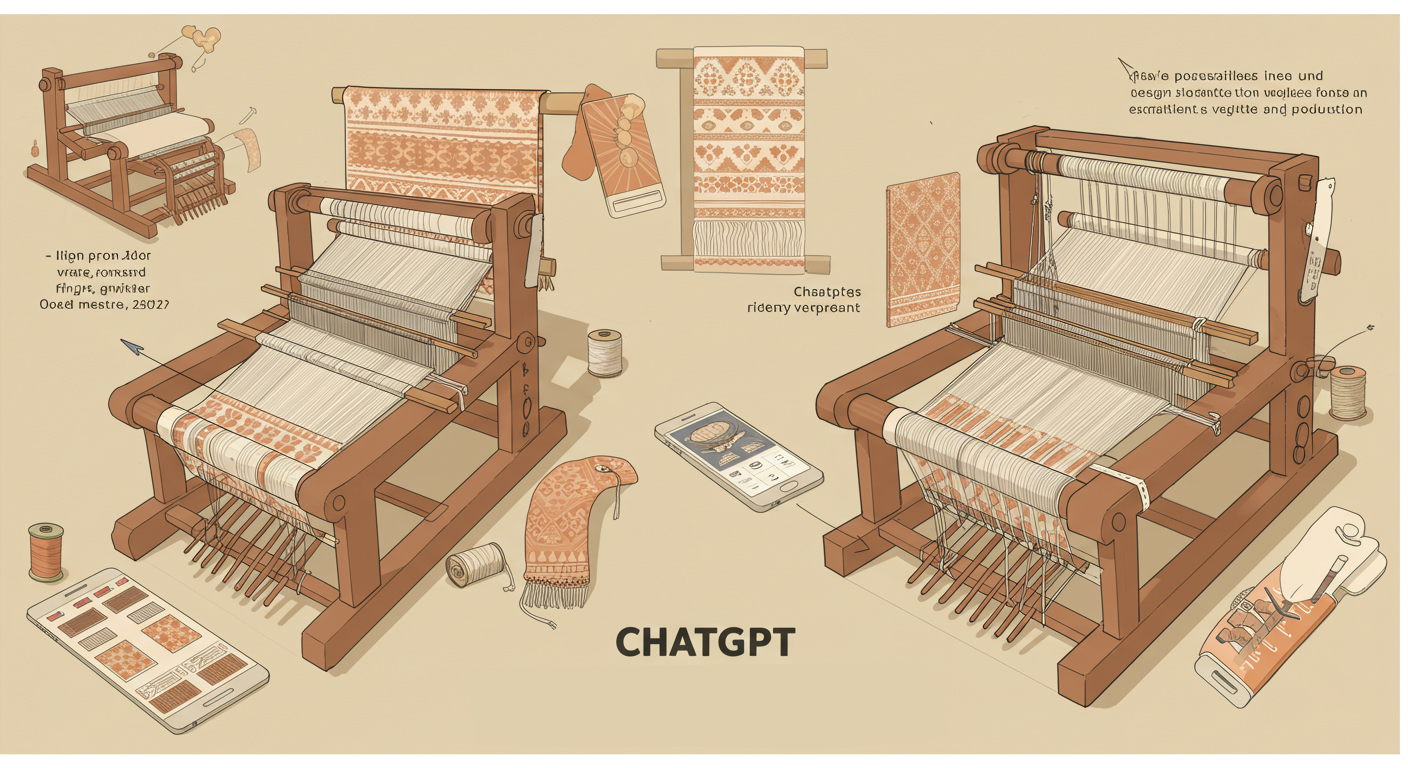

ChatGPTが織物業を変える?一宮伝統産業との融合可能性

はじめに:織物業は“変わらないもの”なのか?

一宮市──愛知県の北西部に位置するこの町は、長らく「繊維のまち」として知られてきた。尾州(びしゅう)と呼ばれる地域の中心であり、特にウール製品においては世界にもその名を知られている。

だが、その伝統に甘んじていられる時代は終わった。

産地としての活力が徐々に衰え始めて久しい今、織物業に“異物”のような存在が静かに入り込もうとしている。それが、ChatGPTをはじめとする生成AIである。

「AIと織物」──まったく接点がなさそうに見えるこの二つの世界が、実は深く融合する可能性を秘めているとしたら、どうだろうか?

本稿では、ChatGPTというAIが一宮の繊維産業とどのように交差し得るのか、その“異質な出会い”の中に潜むイノベーションの種を探ってみたい。

1:繊維のまち「一宮」とChatGPTの交点とは?

まず確認しておきたいのは、一宮の繊維業が抱える課題だ。

- 後継者不足

- 海外製品との価格競争

- 商品企画力の低下

- マーケティング知識の希薄さ

- 情報発信の遅れ

これらの問題はいずれも「技術力」ではなく「伝える力」「考える力」「仕組みを変える力」の欠如に起因している。ここにこそ、ChatGPTのような言語処理系AIの出番がある。

ChatGPTは、単なる文章生成ツールではない。「情報を読み解き、言葉にし、提案する」ことができる存在だ。つまり、一宮の繊維産業に足りない“外の視点”を、AIが代わって補える可能性がある。

2:ChatGPTが担う“織物の言語化”という革命

織物は、感覚の世界だ。

手触り、光沢、重み、密度──それらを「言葉で表す」ことは簡単ではない。職人が50年かけて体得する微細なニュアンスを、外部に正確に伝える術は限られている。

だがChatGPTは、これまで文章化されてこなかった「質感」や「製法」を、比喩や比較を駆使して言語として可視化することができる。

- 「この生地は、まるで霧の中を歩くような柔らかさがある」

- 「この織りは、京都の町屋の障子のように、静かな気品を持つ」

こうした表現をChatGPTが無限に生み出せるなら、職人の“語れなかった美意識”が、国内外の顧客に届く言葉として再構築され得るのだ。

3:商品企画にAIの“外脳”を活用する時代

ChatGPTは、企画会議にも“出席”できるAIだ。

- 海外トレンドと尾州ウールの融合アイデア

- 若年層向けのストーリーブランディング提案

- インバウンド需要に合わせた文脈商品の開発

これらを、ChatGPTは既存のネットワーク知識と文脈理解をもとに、“一人目の客”のような目線でフィードバックすることが可能になる。

しかも、従来なら何人ものマーケターやコンサルタントを雇って得ていたような知見が、数回の対話で得られてしまうのだ。

つまりChatGPTは、「誰かの代わり」ではなく「みんなの補完者」として企画段階から織物業に貢献できる存在なのである。

4:後継者不足を“翻訳機能”で緩和する

もう一つ注目すべきは、ChatGPTの“翻訳者”としての役割だ。

ベテラン職人の語る口伝的な技術、暗黙知、経験談──これらは文字化されず、次世代に伝わりづらい。ChatGPTを介することで、職人の話を「若い人にもわかる言葉」で再構成し、デジタル化された“現代語訳の技術書”として残すことができる。

- 職人のインタビューをChatGPTで読みやすく整理

- 難解な工程をイラスト付き文章に構成

- 作業工程をマニュアル化+動画スクリプト化

「技能はあるが伝えるのが苦手」という多くの職人にとって、ChatGPTは“伝承の翻訳者”となる。

5:一宮の“見えない資産”を文章化する

織物業の競争力は、製品そのものだけでは測れない。歴史・地場文化・地名・風土など、言葉にできていない“見えない資産”がそこには存在する。

- 昭和初期に織られた希少な織機が今も現役である

- 染めに使う水は木曽川系の硬度が適している

- ウールの香りを敏感に嗅ぎ分ける家系の職人がいる

──こうしたストーリーをAIがまとめ、発信の素材にすることで、「モノからコトへの価値転換」が加速する。

ChatGPTは、物語を探し、編み上げ、届けることができる。その役割は、織物産業において“布の外側の価値”を創造する原動力となる。

6:ChatGPTが生む“新しい職能”と働き方

ChatGPTの導入によって、繊維業界には新しいタイプの人材が必要となる。

- 職人の話をヒアリングしてChatGPTに渡す“インターフェース人材”

- AIの出力をチェックし、表現や表記を整える“編集職”

- ChatGPTで発信されるコンテンツを戦略的に拡散する“情報ディレクター”

これまで「ものづくり」が中心だった現場に、「ことばづくり」「意味づくり」という新しい役割が加わることで、若者が関わりやすい新しい入り口が生まれるかもしれない。

7:織物業にとっての“AIとの棲み分け”とは?

もちろん、AIがすべてを代替するわけではない。むしろ、ChatGPTは“足りない部分”を補う道具にすぎない。

- 糸の癖を指先で感じる力

- ミリ単位のズレを直感で修正する力

- 数千通りの組み合わせを経験で選ぶ力

これらは人間の身体知であり、AIが模倣するのは難しい。

だが、これらの力を伝え、拡げ、活かすという次のステップにおいて、ChatGPTの言語能力が活躍するのは間違いない。

つまり、「織物の主役は人間のまま、発信の主役にAIが加わる」という棲み分けが理想形なのだ。

おわりに:ChatGPTは織機ではなく、“耳”である

ChatGPTは、糸を織るわけでも、布を染めるわけでもない。

だが、職人たちの言葉にならない想いを聞き取り、読み解き、世界に届ける“耳”と“口”のような存在になれるかもしれない。

一宮の伝統織物が、未来に繋がるためには、ただ守るのではなく、外部と繋がり、共鳴し、進化する勇気が必要だ。

その第一歩として、ChatGPTのようなAIと織物業が出会うことは、決して突飛なことではない。

むしろ──「ことば」を得た布は、これからもう一度、世界を纏う力を手にするのかもしれない。